Bhagavad Gita Chapter 12 Verse 2

भगवद् गीता अध्याय 12 श्लोक 2

श्री भगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।।12.2।।

हिंदी अनुवाद - स्वामी रामसुख दास जी ( भगवद् गीता 12.2)

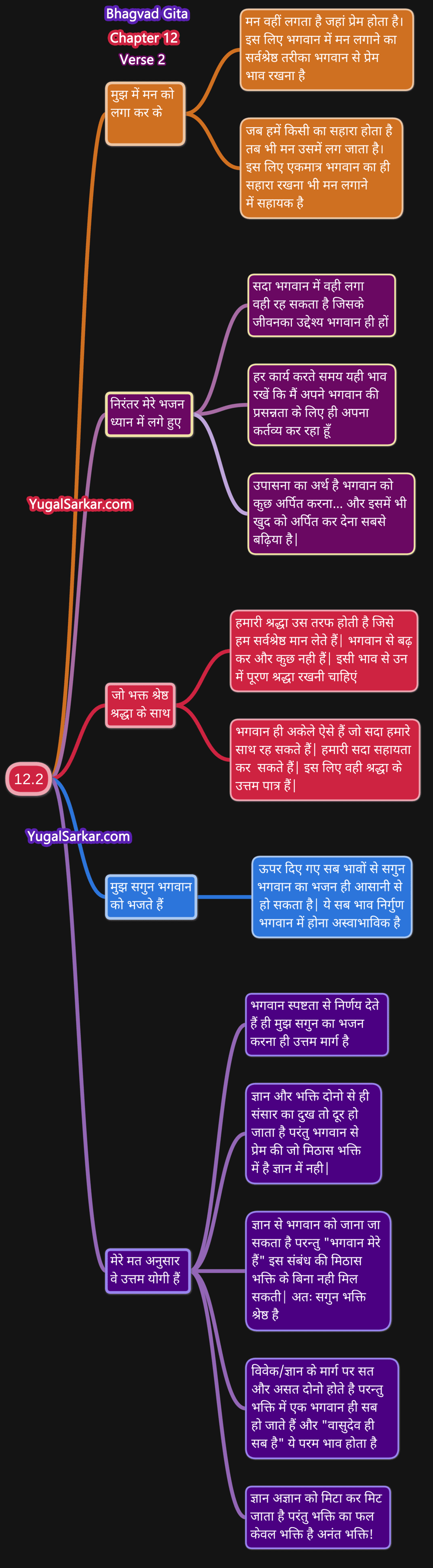

।।12.2।।मेरेमें मनको लगाकर नित्यनिरन्तर मेरेमें लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धासे युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं? वे मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी हैं।

हिंदी अनुवाद - स्वामी तेजोमयानंद

।।12.2।। श्रीभगवान् ने कहा -- मुझमें मन को एकाग्र करके नित्ययुक्त हुए जो भक्तजन परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं? वे? मेरे मत से? युक्ततम हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं।।

हिंदी टीका - स्वामी रामसुख दास जी

।।12.2।। व्याख्या -- [भगवान्ने ठीक यही निर्णय अर्जुनके बिना पूछे ही छठे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें दे दिया था। परन्तु उस विषयमें अपना प्रश्न न होनेके कारण अर्जुन उस निर्णयको पकड़ नहीं पाये। कारण कि स्वयंका प्रश्न न होनेसे सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्यमें नहीं आती। इसलिये उन्होंने इस अध्यायके पहले श्लोकमें ऐसा प्रश्न किया।इसी प्रकार अपने मनमें किसी विषयको जाननेकी पूर्ण अभिलाषा और उत्कण्ठाके अभावमें तथा अपना प्रश्न न होनेके कारण सत्सङ्गमें सुनी हुई और शास्त्रोंमें पढ़ी हुई साधनसम्बन्धी मार्मिक और महत्त्वपूर्ण बातें प्रायः साधकोंके लक्ष्यमें नहीं आतीं। अगर वही बात उनके प्रश्न करनेपर समझायी जाती है? तो वे उसको अपने लिये विशेषरूपसे कही गयी मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातोंको अपने लिये न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं? जबकि उनमें उस बातके संस्कार सामान्यरूपसे रहते ही हैं? जो विशेष उत्कण्ठा होनेसे जाग्रत् भी हो सकते हैं। अतः साधकोंको चाहिये कि वे जो पढ़ें और सुनें? उसको अपने लिये ही मानकर जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करें।]मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ताः उपासते -- मन वहीं लगता है? जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है? उसका चिन्तन स्वतः होता है।नित्ययुक्ताः का तात्पर्य है कि साधक स्वंय भगवान्में लग जाय। भगवान् ही मेरे हैं और मैं भगवान्का ही हूँ -- यही स्वयंका भगवान्में लगना है। स्वयंका दृढ़ उद्देश्य भगवत्प्राप्ति होनेपर भी मनबुद्धि स्वतः भगवान्में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयंका उद्देश्य भगवत्प्राप्ति न हो तो मनबुद्धिको भगवान्में लगानेका यत्न करनेपर भी वे पूरी तरह भगवान्में नहीं लगते। परन्तु जब स्वयं ही अपनेआपको भगवान्का मान ले? तब तो मनबुद्धि भगवान्में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं कर्ता है और मनबुद्धि करण हैं। करण कर्ताके ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान्का हो जाय? तब मनबुद्धिरूप करण स्वतः भगवान्में लगते हैं।साधकसे भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान्में न लगकर अपने मनबुद्धिको भगवान्में लगानेका अभ्यास करता है। स्वयं भगवान्में लगे बिना मनबुद्धिको भगवान्में लगाना कठिन है। इसीलिये साधकोंकी यह व्यापक शिकायत रहती है कि मनबुद्धि भगवान्में नहीं लगते। मनबुद्धि एकाग्र होनेसे सिद्धि (समाधि आदि) तो हो सकती है? पर कल्याण स्वयंके भगवान्में लगनेसे ही होगा।उपासनाका तात्पर्य है -- स्वयं(अपनेआप) को भगवान्के अर्पित करना कि मैं भगवान्का ही हूँ और भगवान् ही मेरे हैं। स्वयंको भगवान्के अर्पित करनेसे नामजप? चिन्तन? ध्यान? सेवा? पूजा आदि तथा शास्त्रविहित क्रियामात्र स्वतः भगवान्के लिये ही होती है।शरीर प्रकृतिका और जीव परमात्माका अंश है। प्रकृतिके कार्य शरीर? इन्द्रियाँ? मन? बुद्धि और अहम्से तादात्म्य? ममता और कामना न करके केवल भगवान्को ही अपना माननेवाला यह कह सकता है कि मैं भगवान्का हूँ? भगवान् मेरे हैं। ऐसा कहने या माननेवाला भगवान्से कोई नया सम्बन्ध नहीं जो़ड़ता। चेतन और नित्य होनेके कारण जीवका भगवान्से सम्बन्ध स्वतःसिद्ध है। किन्तु उस नित्यसिद्ध वास्तविक सम्बन्धको भूलकर जीवने अपना सम्बन्ध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीरसे मान लिया? जो अवास्तविक है। अतः जबतक प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है? तभीतक भगवान्से अपना सम्बन्ध माननेकी आवश्यकता है। प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध टूटते ही भगवान्से अपना वास्तविक और नित्यसिद्ध सम्बन्ध प्रकट हो जाता है उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है -- नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा (गीता 18। 73)।जडता(प्रकृति) के सम्मुख होनेके कारण अर्थात् उससे सुखभोग करते रहनेके कारण जीव शरीरसे,मैंपनका सम्बन्ध जो़ड़ लेता है अर्थात् मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीरसे माने हुए सम्बन्धके कारण वह वर्ण? आश्रम? जाति? नाम? व्यवसाय तथा बालकपन? जवानी आदि अवस्थाओंको बिना याद किये भी (स्वाभाविक रूपसे) अपनी ही मानता रहता है अर्थात् अपनेको उनसे अलग नहीं मानता।जीवकी विजातीय शरीर और संसारके साथ (भूलसे की हुई) सम्बन्धकी मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किये सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय (चेतन और नित्य) परमात्माके साथ अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचान ले? तो किसी भी अवस्थामें परमात्माको नहीं भूल सकता। फिर उठतेबैठते? खातेपीते? सोतेजागते हर समय प्रत्येक अवस्थामें भगवान्का स्मरणचिन्तन स्वतः होने लगता है।जिस साधकका उद्देश्य सांसारिक भोगोंका संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है? प्रत्युत एकमात्र परमात्माको प्राप्त करना ही है? उसके द्वारा भगवान्से अपने सम्बन्धकी पहचान आरम्भ हो गयी -- ऐसा मान लेना चाहिये। इस सम्बन्धकी पूर्ण पहचानके बाद साधकमें मन? बुद्धि? इन्द्रियाँ? शरीर आदिके द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करनेकी इच्छा बिलकुल नहीं रहती।वास्तवमें एकमात्र भगवान्का होते हुए जीव जितने अंशमें प्रकृतिसे सुखभोग प्राप्त करना चाहता है? उतने ही अंशमें उसने इस भगवत्सम्बन्धको दृढ़तापूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंशमें उसका प्रकृतिके साथ ही सम्बन्ध है। इसलिये साधकको चाहिये कि वह प्रकृतिसे विमुख होकर अपनेआपको केवल भगवान्का ही माने? उन्हींके सम्मुख हो जाय।श्रद्धया परयोपेतास्ते ये युक्ततमा मताः -- साधककी श्रद्धा वहीं होगी? जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होनेपर अर्थात् बुद्धि लगनेपर वह अपने द्वारा निश्चित किये हुए सिद्धान्तके अनुसार स्वाभाविक जीवन बनायेगा और अपने सिद्धान्तसे कभी विचलित नहीं होगा।जहाँ प्रेम होता है? वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है? वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेममें प्रेमास्पदके सङ्गकी तथा श्रद्धामें आज्ञापालनकी मुख्यता रहती है।एकमात्र भगवान्में प्रेम होनेसे भक्तको भगवान्के साथ नित्यनिरन्तर सम्बन्धका अनुभव होता है? कभी वियोगका अनुभव होता ही नहीं। इसीलिये भगवान्के मतमें ऐसे भक्त ही वास्तवमें उत्तम योगवेत्ता हैं।यहाँ ते मे युक्ततमा मताः बहुवचनान्त पदसे जो बात कही गयी है? यही बात छठे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें स मे युक्ततमो मतः एकवचनान्त पदसे कही जा चुकी है (टिप्पणी प0 625)। सम्बन्ध -- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने सगुणउपासकोंको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुणउपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं हैं इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं।

हिंदी टीका - स्वामी चिन्मयानंद जी

।।12.2।। अपने उत्तर के प्रारम्भ में ही भगवान् उन तीन अत्यावश्यक गुणों को बताते हैं? जिनके होने पर ही ईश्वर की भक्ति का निश्चित लाभ मिल सकता है। सामान्यत? लोगों की यह धारणा है कि भक्तिमार्ग अत्यन्त सरल है। परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि जो साधक अपना जो मार्ग स्वयं चुनता है? उसके लिए वह मार्ग कठिन नहीं होता है। मार्गों की भिन्नता केवल प्रयुक्त साधनों अर्थात् उपाधियों के कारण ही है। एक नौका के द्वारा ग्राँडट्रंक रोड् की यात्रा नहीं की जा सकती है और न हवाई जहाज के द्वारा समुद्र यात्रा? और न ही साइकिल से साठ मील प्रति घंटे की गति से मार्ग तय किया जा सकता है प्रत्येक वाहन की अपनी सीमाएं हैं। परन्तु किसी भी साधन का बुद्धिमत्ता तथा सावधानीपूर्वक उपयोग करने से गन्तव्य तक पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार आत्मविकास के लिए भी प्रत्येक साधक उपलब्ध शरीर? मन और बुद्धि की उपाधियों में से किसी एक की प्रधानता से कर्मयोग या भक्तियोग या ज्ञानयोग के मार्ग को चुनता है। प्रत्येक साधक को अपना चुना हुआ मार्ग सबसे सरल प्रतीत होता है।मन को मुझमें एकाग्र करके मन और बुद्धि दोनों ही वृत्तिरूप हैं? जिन्हें सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह पर्याप्त नहीं है कि मन की वृत्तियां आराम से भगवान् के रूप के आसपास विचरण करती रहें। उन्हें वास्तव में? उस रूप का भेदन करके? गहराई में प्रवेश कर अन्त में? पूर्णत्व के आदर्श के साथ एकरूप हो जाना चाहिए। वह रूप तो पूर्णत्व का केवल प्रतीक होता है।इस प्रक्रिया को यहाँ आवेश्य शब्द से सूचित किया गया है। इसका अर्थ रूप के साथ वृत्ति का स्पर्श मात्र नहीं? वरन् रूप का भेदन है। वस्तुत मनुष्य का मन अपने ध्येय विषय का आकार? सुगन्ध और गुणों की आभा भी धारण करता है? इस प्रकार जब कोई भक्त पूर्ण लगन और प्रेम के साथ भगवान् का ध्यान करता है? तब वह एक व्यक्ति के रूप में क्षणभर के लिए लुप्त हो जाता है और अपने हृदयकेइष्ट भगवान् की सुन्दरता और आभा को प्राप्त होता है।नित्ययुक्त हुए मेरी पूजा (उपासना) करते हैं भक्तिमार्ग के द्वारा आत्मविकास के सम्पादन के लिए जो दूसरा गुण भक्त में होना आवश्यक है? वह नित्ययुक्तता है। नित्ययुक्त होने का अर्थ है नित्य नियमित उपासना के समय आत्मसंयम का होना। मन अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण ध्येय को त्यागकर अन्य विषयों में ही विचरण करने लगता हैं। ऐसे मन का ध्यान ध्येय में ही स्थिर करने की कला का ही नाम है? आत्मसंयम। यद्यपि संस्कृत शब्द उपासना का अनुवाद पूजा किया जा सकता है? तथापि उससे अत्यन्त सतही अर्थ नहीं लेना चाहिए। उस शब्द से हम सामान्यत यन्त्रवत् कर्मकाण्डीय पूजा समझते हैं। वास्तविक उपासना तो परमात्मा के साथ तादात्म्य करने की आन्तरिक क्रिया है? जिसके द्वारा हम परमात्मस्वरूप बन जाते हैं।परा श्रद्धा से युक्त हुए साधारणत श्रद्धा शब्द का अर्थ अन्धविश्वास समझा जाता है? परन्तु वह अनुचित है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अज्ञात वस्तु में मेरा वह विश्वास जिसके द्वारा मुझे वह वस्तु यथार्थ रूप से ज्ञात होती है? जिसमें मेरा पहले केवल विश्वास ही था। ऐसी श्रद्धा के बिना साधक भक्त? वर्षों के अभ्यास के बाद भी पर्याप्त मात्रा में चित्तशुद्धि और स्वयं का दैवीकरण सम्पादित नहीं कर सकता है।इस प्रकार? एक सच्चा भक्त बनने के लिए इस श्लोक में जिस तीन आवश्यक एवं अपरिहार्य गुणों को बताया गया है? वे हैं (1) परम श्रद्धा (2) उपासना में नित्ययुक्तता और (3) ध्येयस्वरूप में मन की एकाग्रता। इन तीन गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को भगवान् युक्ततम मानते हैं।तो क्या अन्य भक्त युक्ततम नहीं हैं ऐसी बात नहीं है? किन्तु उनके विषय में जो कहना है? उसे सुनो

English Translation - Swami Gambirananda

12.2 The Blessed Lord said Those who meditate on Me by fixing their minds on Me with steadfast devotion (and) being endowed with supreme faith-they are considered to be the most perfect yogis according to Me.

English Translation - Swami Sivananda

12.2 The Blessed Lord said Those who, fixing their mind on Me, worship Me, ever steadfast and endowed with supreme faith, are the best in Yoga in My opinion.

English Translation - Dr. S. Sankaranarayan

12.2. The Bhagavat said Those, who, causing their mind to enter well into Me, and being permanently attached [to Me], and endowed with an extraordinary faith, worship Me - they are considered by Me to be the best among the masters of Yoga.

English Commentary - Swami Sivananda

12.2 मयि on Me? आवेश्य fixing? मनः the mind? ये who? माम् Me? नित्ययुक्ताः ever steadfast? उपासते worship? श्रद्धया with faith? परया supreme? उपेताः endowed? ते those? मे of Me? युक्ततमाः the best versed in Yoga? मताः (in My) opinion.Commentary Those devotees who fix their minds on Me in the Cosmi Form? the Supreme Lord and worship Me? ever harmonised and with intense and supreme faith? regarding Me as the Lord of all the masters of Yoga? who are free from attachment and other evil passions -- these? in My opinion? are the best versed in Yoga.They spend their days and nights in worshipping Me. They have no other thoughts except those,of Myself. They live for Me only. Therefore it is indeed proper to say that they are the best Yogins.Are not the others? those who contemplate the imperishable? formless? attributeless? alityless Supreme Brahman? the best of Yogins Listen now to what I have to say regarding them.

English Translation of Sanskrit Commentary By Sri Shankaracharya's

12.2 Ye, those who, being devotees; upasate, meditate; mam, on Me, the supreme Lord of all the masters of yoga, the Omniscient One whose vision is free from purblindness caused by such defects as attachment etc.; avesya,by fixing, concentrating; their manah, minds; mayi, on Me, on God in His Cosmic form; nitya-yuktah, with steadfast devotion, by being ever-dedicated in accordance with the idea expressed in the last verse of the preceding chapter; and being upetah, endowed; paraya, with supreme; sraddhaya faith;-te, they; matah, are considered; to be yukta-tamah, most perfect yogis; me, according to Me, for they spend days and nights with their minds constantly fixed on Me. Therefore, it is proper to say with regard to them that they are the best yogis. Is it that the others do not become the best yogis? No, but listen to what has to be said as regards them:

English Translation of Commentary - Dr. S. Sankaranarayan

12.2 Mayi etc. Those are considered by Me to be the best among the masters of Yoga, whose act of entering into (fixing the mind in) the Supreme Lordship is a spontaneous (unartificial) act of becoming one with Him. By this [statement] a solemn declaration is made [by the Lord].

English Translation of Ramanuja's Sanskrit Commentary

12.2 The Lord said I consider them to be the highest among the Yogins (i.e., among those striving for realisation) - them who worship Me focusing their minds upon Me as one exceedingly dear to them, who are endowed with supreme faith, and who are ever integrated with Me, namely ever desirous of constant union with Me. Those who thus worship Me, focusing their minds on Me as their supreme goal, attain Me soon and easily. Such is the meaning.

Commentary - Chakravarthi Ji

Among them, my devotees are the best. Those who absorb their minds in me, Syamasundara, those who desire to be constantly united with me (nitya yukta), with faith which is beyond the gunas (paraya sraddhaya), they, my ananya bhaktas, are the best knowers of yoga (yuktatama). Concerning faith it is said: sattviky adhyatmiki sraddha karma-sraddha tu rajasi tamasy adharme ya sraddha mat-sevayam tu nirguna Faith directed toward spiritual life is in the mode of goodness, faith rooted in fruitive work is in the mode of passion, faith residing in irreligious activities is in the mode of ignorance, but faith in My devotional service is purely transcendental. SB 11.25.27 From this it should be inferred that inferior to these ananya bhaktas are those having bhakti mixed with jnana, karma or other processes, who are called yoga vittara. Thus, it is shown here that bhakti is better than jnana, and among the types of bhakti, ananya bhakti is the best.

Rudra Vaishnava Sampradaya - Commentary

2 3 In response to the question from verse one the Supreme Lord Krishna confirms that those endowed with faith who fix their consciousness on Him continuously and worship Him exclusively, performing all activities invariably for Him are yuktatamah the most superior.

Brahma Vaishnava Sampradaya - Commentary

There is no commentary for this verse.

Shri Vaishnava Sampradaya - Commentary

The words avesya manah means focusing the mind and includes fixing the heart exclusively upon Lord Krishna otherwise if it is not exclusive something else may enter in and then it will not be possible for the Supreme Lord to be their only object of meditation. The word sraddha means firm faith and those so endowed eagerly and enthusiastically strive for divine communion with the Supreme Lord. Those who propitiate Lord Krishna in this way with mind and hearts absorbed totally in Him are His best devotees and yuktamamah the most superior of all as they joyfully and skilfully with great eclat and determination navigate themselves swiftly through the currents of life to attain eternal communion with the Supreme Lord.

Kumara Vaishnava Sampradaya - Commentary

The words avesya manah means focusing the mind and includes fixing the heart exclusively upon Lord Krishna otherwise if it is not exclusive something else may enter in and then it will not be possible for the Supreme Lord to be their only object of meditation. The word sraddha means firm faith and those so endowed eagerly and enthusiastically strive for divine communion with the Supreme Lord. Those who propitiate Lord Krishna in this way with mind and hearts absorbed totally in Him are His best devotees and yuktamamah the most superior of all as they joyfully and skilfully with great eclat and determination navigate themselves swiftly through the currents of life to attain eternal communion with the Supreme Lord.

Transliteration Bhagavad Gita 12.2

Sri Bhagavaan Uvaacha: Mayyaaveshya mano ye maam nityayuktaa upaasate; Shraddhayaa parayopetaaste me yuktatamaa mataah.

Word Meanings Bhagavad Gita 12.2

śhrī-bhagavān uvācha—the Blessed Lord said; mayi—on Me; āveśhya—fix; manaḥ—the mind; ye—those; mām—Me; nitya yuktāḥ—always engaged; upāsate—worship; śhraddhayā—with faith; parayā—best; upetāḥ—endowed; te—they; me—by Me; yukta-tamāḥ—situated highest in Yog; matāḥ—I consider